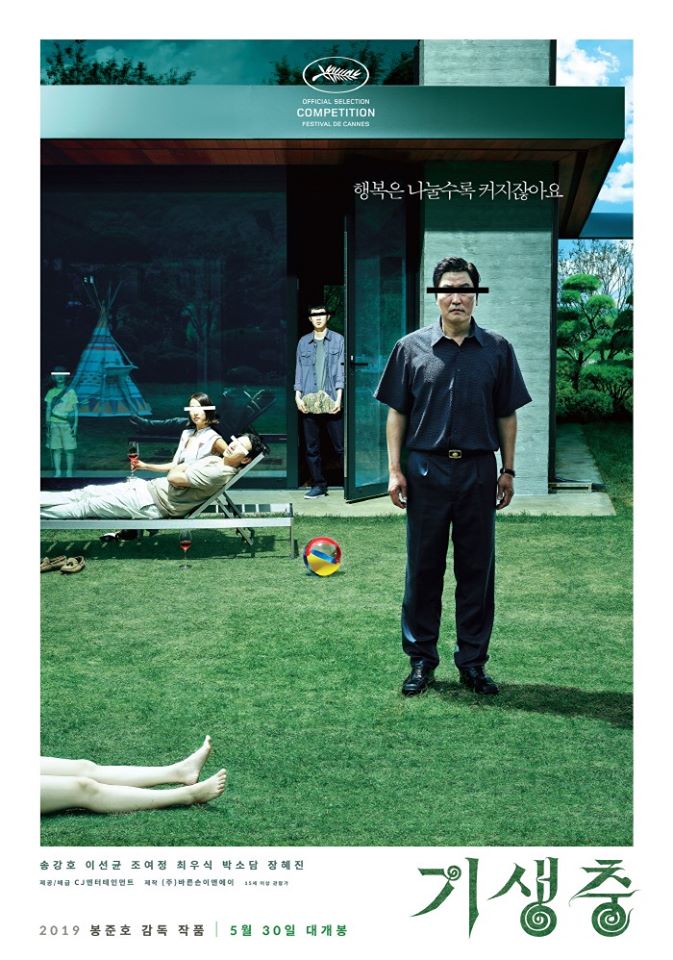

박영호 목사 / 포항제일교회

(스포일러 있습니다)

자가용을 운전하면서 사장을 죽이고 싶다는 생각을 하는 기사가 많지 않을까? 이따끔씩 티브이에 보도되는 갑질 얘기를 들으면 그런 생각이 든다. 이 영화는 그게 현실이 된 이야기이다.

그러나 갈등을 다루는 영화라기 보다는 공존의 가능성을 모색하는 영화이다. 시작은 반지하의 집에서 남의 집 와이파이를 쓰다가 갑자기 닫혀 버려 당황하는 가족들의 모습이다. 와이파이 공유, 소유자에 큰 피해 끼치지 않으면서 본인들의 유익은 크다. 그런 사회가 가능하지 않을까?

기택(송강호)의 가족은 나름 치밀하고 대담한 방식으로 한 부잣집에 가정교사, 미술교사, 운전수, 가정부로 취직해 들어간다. 주인이 없는 시간에는 가족이 함께 먹고 마시고 뒹굴며 행복한 시간을 만끽하기도 한다. 행복한 공존이기는 하다. 그러나 얼마나 갈까? 관객은 불안하다.

그 긴장을 깨는 것은 그들 위에 있는 주인들이 아니라, 그들 밑 지하에 남편을 숨겨 놓은 전 가정부다. 이 두 가족은 서로 공존하기 힘들다는 것을 직감하고 극한 투쟁에 돌입한다. 각각 주인집에 장기기생할 자신은 있는데, 서로의 존재는 부담이다.

구조적인 차원에서는 저 위에 있는 사람들이 적이라 할 수 있을지 모르나, 사회적 약자들이 피부로 느끼는 적대감은 비슷한 수준에서 조금 차이 나는 사람들 사이에 있다. 비정규직 노동자와 정규직 노동자간의 관계. 영세상인과 그가 쓰는 알바의 관계. 그 사이에 기득권이 있으면 그 작은 기득권을 수호하기 위한 투쟁은 눈물겹다. 공존은 약자들 사이에서 먼저 모색되어야 하는가 싶기도 하다.

기택의 가족 중에 죽는 이가 생긴다. 그게 공존의 가능성을 진지하게 모색하던 딸이라는 점은 아이러니다. 이 딸은 지하의 가족들과 함께 지낼 수 있는 방법이 있으리라 생각한다. 그 부부를 위하여 따뜻한 음식도 챙긴다. 따뜻한 마음의 전달은 간발의 차이로 무산된다. 주인이 불렀기 때문이다. 만약 그 음식을 전달하고 서로의 처지에 대한 얘기를 나누었으면 어떻게든 함께 살아갈 수 있는 방법이 생겼으리라!

세상이 각박하다지만 많은 이들이 가난한 이웃들을 도우려는 마음을 갖고 있다. 그러나 주인의 호출이 더 중요하다. 밥줄이기 때문이다. 내 밥줄 챙기느라, 남의 밥 챙기는 것은 늘 뒤로 밀린다. 먹고 사는 일이 소중하여 뒤로 미루어 둔 그 일이 사실 자신의 생명을 살릴 기회였다. 밥줄이 생명줄을 끊는다.

“공존”이 암시적 키워드라면 “계획”은 명시적 키워드다. 세상은 뭔가를 계획할 수 있는 삶과 계획이 불가능한 삶으로 나뉜다. 주인집 여자는 아들의 생일파티를 세세하고 꼼꼼하게 계획한다. 기생하여 사는 사람에게는 어떤 계획도 불가능하다. 영화는 기택의 아들이 뭔가를 결심하고 계획하는 삶을 살겠다는 데서 끝난다. 이 결심을 지지할 것인가, 말 것인가로 관객은 나뉜다. 이 결심이 그의 삶을 꽃피게 할 것인가, 아니면 큰 압박으로 더 비참하게 만들 것인가?

오늘날 젊은이들 앞에 놓인 가장 큰 질문이기도 하다. 그래도 꿈꾸고 도전해라 해야 할지, 그냥 오늘 하루 즐겁게 살라 해야 할지, 어떻게 말해 주어야 할지 모르는 어른들도 답답하다.

기택은 무계획이 가장 좋은 계획이라 말할 정도로 인생개선의 의지는 다 버린 사람으로 나온다. 모든 자존심을 다 내려 놓은, 어찌 보면 도가 통한 사람같다. 자녀들이 무시하고, 아내가 업신여겨도 아랑곳하지 않는 밝음, 연체동물 같은 넉살, 관객은 속는다.

영화의 결말은 그 속에 어떤 불덩이가 있었음을 보여 준다. 그는 왜 칼을 들었을까? 인디언 옷을 입히고 쇼를 하라는 요구, 자신의 딸이 죽어가는데도 운전하라는 압박, 이렇게 점증하던 분노가 가난한 냄새에 대한 경멸에 이르러 폭발하고 만다. 인디언 옷을 입었으니, 난폭한, 아니 용감한 인디언이 한번 되어 보자는 무의식의 발로가 있었을지 모른다. 버젓한 한 가정의 가장에게 인디언 옷을 입히고 꼬마 녀석 생일파티 소품으로 쓴 죄, 작지 않다.

한참 분위기 좋을 때 자신을 바퀴벌레 같다고 조롱하는 아내에게 화를 내는 척하던 기택, 그 장면이 중요한 복선이다. (어쩌면 잠시, 아주 잠시 화를 냈는지도 모르겠다). 기택이 분노하면 파국이 올 것이다. 아내와 자식들에게 받아 온 모멸감, 가난으로 생기는 온갖 열패감을 웃음으로 받아내느라 소진된 인내력이 결국 그에게 칼을 들게 했을 것이다.

"부부관계를 깨는 가장 큰 요인은 경멸이나 혐오감을 드러내는 표정이다." 전문가들의 조언이다. 다른 관계에서도 마찬가지이다. 오래 살고 싶으면 표정관리 잘 할 일이다! 물론 마음을 고쳐 먹으면 좋겠지만, 표정이라도 조심하며 살자. 사회 전체를 바꾸면 좋겠지만, 그게 안 되면 없는 사람들끼리라도 서로 돕고 살자!

가족끼리 즐기던 공간에 주인가정이 들이닥치자 숨막히는 작전을 펼쳐 탈출에 성공한다. 답답한 상황에서 탈출하면 탁 트인 자유와 쾌감이 찾아와야 한다. 그게 보통 영화의 문법이다. 그러나 이 영화는 탈출은 했는데, 전혀 자유롭지 않고, 오히려 더 답답해지는 상황을 보여준다. 봉준호 영화의 탁월한 점이다. 저택의 지하에 숨어 살던 가정부의 남편을 한심해 하던 기택이 자기 발로 그 지하에 들어가는 것, 세상은 그 지하보다 더 답답하다는 말일 게다. 가난한 사람들에게는.

秀作임에 틀림없다. 아쉬운 점은 제목이다. 가난한 사람을 다룬 영화는 가난한 사람들에게 상처주기 쉽다. 아무리 호의적인 시선을 담아도 그렇다. 그런데 제목이 기생충이다. 너무 거칠다. 가뜩이나 무슨 충, 무슨 충… 해 가면서, 경멸과 배제의 칼날을 휘두르는 언어가 난무하는 세상이다. 원래 계획대로 데칼코마니로 갔으면 어땠을까 싶다.

교회 직원분들과 함께 영화를 보았다. 교회 환경미화하시는 한 집사님은 37년 만에 처음으로 영화관에 오셨다고 한다. 세상에! 영화가 아니라 영화관 구경이 더 큰 의미였다 하신다. 정말 다른 세상에 사시는 분들이 있구나, 늘 뵙는 분인데 모르고 살았구나…. 싶은 하루다.

이준 목사의 신앙에세이

이준 목사의 신앙에세이

신앙 에세이

신앙 에세이